Je früher man eine Hüftdysplasie diagnostiziert, desto besser können wir dem Hund helfen. Die Untersuchung erfolgt unter einer leichten Beruhigung und ist für den Hund nicht unangenehm. Wer sich unsicher ist, ob sein Hund betroffen sein könnte, sollte frühzeitig eine PennHIP-Untersuchung machen.

Die Hüftdysplasie des Hundes ist nach wie vor ein insbesondere bei großen Rassen weit verbreitetes, angeborenes Problem des Hundes. Bei der HD liegt der Oberschenkel-Kopf nicht ausreichend tief in der Hüftpfanne und ist locker.

Diese Fehlbildung des Hüftgelenks führt in der Folge während jeder Bewegung zu einem Verschleiß des Gelenkknorpels, und zwangsläufig zu schmerzhaften Prozessen wie Osteoarthritis und Arthrose. Bei jungen Patienten kann es durch eine Hüftdysplasie aufgrund der übermäßigen Lockerheit im Gelenk zu einer Subluxation oder einer vollständigen Luxation des Femurkopfes kommen. Durch die Lockerheit und ggf. Subluxation wird die Gelenkkapsel permanent gedehnt, was Schmerzen und Lahmheit verursacht. Bei älteren Patienten führt die Hüftdysplasie zu degenerativen Gelenkveränderungen in unterschiedlicher Ausprägung. Gewicht, Überbelastung, Ernährung und Alter beeinflussen zusätzlich den Verlauf der Erkrankung. Die Hüftdysplasie ist demnach eine multifaktorielle Krankheit, die nicht heilbar ist. Je nach Schweregrad reichen die Therapiemaßnahmen von Physiotherapie über die Goldakupunktur bis hin zur chirurgischen Intervention in besonders schweren Fällen.

Anders als viele andere erblich bedingte Erkrankungen wird die Hüftdysplasie nicht nur von einem, sondern von mehreren veränderten Genen verursacht, die jedoch noch nicht ausreichend identifiziert werden konnten. Da noch keine Gentests für die gezielte Verpaarungen von Zuchthunden zur Verfügung stehen, schreibt die Fédération Cynologique Internationale (FCI) für viele Rassen einen Röntgenstandard in „Hyperextensionslagerung“ (Aufnahme mit gestreckten Gliedmaßen) als Basis der Zuchtbewertung der Hüftgelenke von Hunden vor. Tierärzte beurteilen danach das Aussehen von Oberschenkelkopf und Hüftpfanne und deren Passform. Darüber hinaus wird der sog. Norberg-Winkel gemessen, der bei einem Hüftdysplasie-freien Hund 105° oder mehr beträgt. So lassen sich 5 Schweregrade von A (Hüftdysplasie-frei) bis E (schwere Hüftdysplasie) unterscheiden. Leider sehen wir jedoch seit mehreren Jahrzehnten der Zuchtselektion nach dieser Methode keine maßgeblichen Erfolge in Hinsicht auf eine Verbesserung des Genpools und einer Reduktion der Hüftdysplasie. In den meisten Zuchtverbänden wird eine Röntgenuntersuchung der Hüfte erst ab 12 Monaten empfohlen und kommt daher zu spät. Im Gelenk haben bereits gravierende Veränderungen stattgefunden, die nicht mehr oder nur noch unzureichend korrigiert werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Zuchtverbände trotz genetischer Ursache von Hüftdysplasie die Zucht mit Hüftdysplasie-B oder Hüftdysplasie-C befundeten Tieren zulassen.

Das PennHIP-Verfahren (Pennsylvania Hip Improvement Program) wurde ursprünglich in den 1980ern von Prof. Dr. Gail Smith und seinem Team an der Universität von Pennsylvania entwickelt. Sie patentierten ein standardisiertes Verfahren, bei der die Lockerheit der Hüfte (Laxität), der bedeutendste Indikator einer Hüftdysplasie, mit hoher Genauigkeit anhand von Röntgenbildern in bestimmter Positionierung und mithilfe eines speziell angefertigten Distraktions-Apparates gemessen werden kann. Nur von der Universität in Pennsylvania speziell ausgebildete, geprüfte und zertifizierte Tierärzte dürfen das PennHIP-Verfahren in Deutschland anwenden. Es handelt sich um ein diagnostisches Verfahren, bei dem schon im Alter von 16 Wochen eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob ein Hund oder eine Katze im späteren Leben an einer Hüftdysplasie und somit einer Osteoarthrose erkranken wird. Je lockerer die Hüfte ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich später eine Hüftdysplasie entwickelt. Diese Einschätzung ermöglicht es Züchtern frühe Entscheidungen bezüglich der Auswahl von Zuchttieren und Tierärzten eine zuverlässige, frühdiagnostische Aussage hinsichtlich therapeutischer und präventiver Maßnahmen zu treffen. Somit können frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Behandlung und Unterstützung ergriffen werden. Auch Ernährungs- und Trainingsaspekte können individuell abgestimmt werden. Dies alles dient auch der Vermeidung des Entstehens von Sekundärproblemen wie z.B. Überlastungen und potentiellen Erkrankungen der Vordergliedmaßen, aber auch anderer Anteile des Bewegungsapparates. Mit Hilfe der PennHIP-gestützten Erkenntnisse kann frühzeitig das Entstehen einer Osteoarthrose verlangsamt oder sogar verhindert werden.

Beim PennHIP-Verfahren werden drei Röntgen-Aufnahmen der Hüfte in unterschiedlicher Position angefertigt, die nach einer kurzen allgemeinen Untersuchung in einer Leichtnarkose (Sedation) erfolgen. Bei allen Röntgenaufnahmen liegt der Hund auf dem Rücken.

Bei der PennHIP-Untersuchung messen wir die Lockerheit der Hüftgelenke. Mit speziellen Haltern und sanftem Druck erkennen wir frühzeitig das Risiko für Hüftdysplasie. So können wir rechtzeitig handeln und die beste Therapie festlegen.

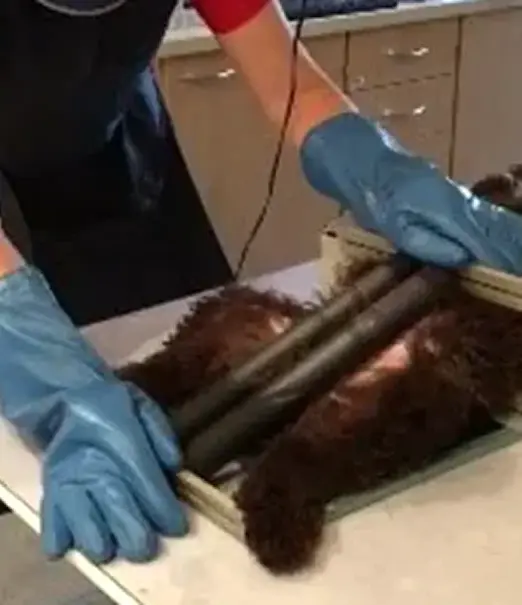

Distraktions-Apparat

Distraktions-Apparat

Der Distraktions-Apparat wird zwischen den Beinen des Patienten gelagert

Der Distraktions-Apparat wird zwischen den Beinen des Patienten gelagert

Die Kniegelenke werden in 90° Winkelung aufeinander zubewegt

Die Kniegelenke werden in 90° Winkelung aufeinander zubewegt

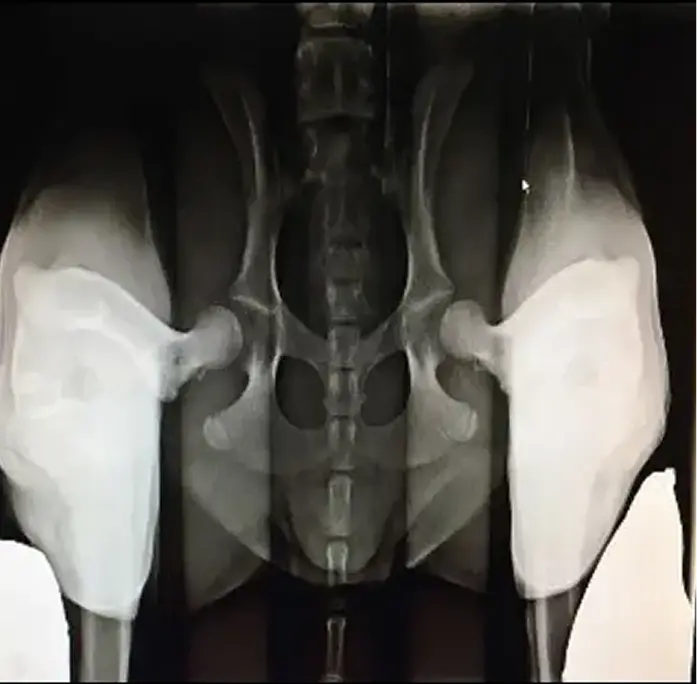

Die PennHIP-Methode umfasst drei spezielle Röntgenaufnahmen: Distraktions-, Kompressions- und gestreckte Aufnahme. So erkennen wir genau, wie stabil die Hüfte ist und ob unseren Patienten eine Hüftdysplasie droht.

Mit Hilfe des Distraktions-Apparates wird die maximale Hüftlaxität erkennbar. Bei der Distraktions-Aufnahme werden die Hinterläufe in eine neutrale, gewichtstragende Stellung gehalten. Der PennHIP-Distraktor wird zwischen die Beine des Tieres gelegt. Der Tierarzt führt an den Beinen einen sanften Druck gegen den Distraktor aus, um im Röntgenbild die Lockerheit der Hüftgelenke exakt zu beurteilen.

Der Abstand, der zwischen dem Oberschenkelkopf und der Gelenkpfanne durch Distraktion möglich ist, wird als sog.

Distraktionsindex (DI) berechnet. Ein niedriger Wert repräsentiert ein festes Hüftgelenk (geringe Laxität), während ein hoher Wert auf eine lockere Hüfte (hohe Laxität) hindeutet.

Mit Hilfe des Distraktions-Apparates wird die maximale Hüftlaxität erkennbar. Bei der Distraktions-Aufnahme werden die Hinterläufe in eine neutrale, gewichtstragende Stellung gehalten. Der PennHIP-Distraktor wird zwischen die Beine des Tieres gelegt. Der Tierarzt führt an den Beinen einen sanften Druck gegen den Distraktor aus, um im Röntgenbild die Lockerheit der Hüftgelenke exakt zu beurteilen.

Der Abstand, der zwischen dem Oberschenkelkopf und der Gelenkpfanne durch Distraktion möglich ist, wird als sog.

Distraktionsindex (DI) berechnet. Ein niedriger Wert repräsentiert ein festes Hüftgelenk (geringe Laxität), während ein hoher Wert auf eine lockere Hüfte (hohe Laxität) hindeutet.

Mit Hilfe des Distraktions-Apparates wird die maximale Hüftlaxität erkennbar. Bei der Distraktions-Aufnahme werden die Hinterläufe in eine neutrale, gewichtstragende Stellung gehalten. Der PennHIP-Distraktor wird zwischen die Beine des Tieres gelegt. Der Tierarzt führt an den Beinen einen sanften Druck gegen den Distraktor aus, um im Röntgenbild die Lockerheit der Hüftgelenke exakt zu beurteilen.

Der Abstand, der zwischen dem Oberschenkelkopf und der Gelenkpfanne durch Distraktion möglich ist, wird als sog.

Distraktionsindex (DI) berechnet. Ein niedriger Wert repräsentiert ein festes Hüftgelenk (geringe Laxität), während ein hoher Wert auf eine lockere Hüfte (hohe Laxität) hindeutet.

Bei diesen Röntgenbildern wird ersichtlich, dass der Hüftbefund in der gestreckten Position normal ist, in der Distraktions-Aufnahme ist eine hochgradige Laxität erkennbar. Nur mittels PennHIP-Verfahren lässt sich bei diesem Patienten die Laxität der Hüftgelenke, der bedeutendste Indikator einer Hüftdysplasie, eindeutig beurteilen.

Gestreckte Aufnahme

Gestreckte Aufnahme

Distraktions Aufnahme

Distraktions Aufnahme

Gelenkprobleme, Lahmheit oder Schmerzen? Tierarzt Peter Rosin bietet Ihnen deutschlandweit orthopädische Untersuchungen und Therapien in verschiedenen Partnerpraxen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin, um Ihrem Hund die beste Behandlung zu ermöglichen.

Terminübersicht© 2025. RosinVet. All Rights Reserved.

Made By BookaBrain